Глаз — сложная анатомическая структура. От того, насколько гармонично в нем протекаютфизиологические процессы, зависит комфорт и, конечно, острота зрения. Синдром «сухого глаза» может существенно повлиять на зрительное восприятие и доставить немало сложностей людям, которые сталкиваются с ним.

Что это такое?

Синдром «сухого глаза» (ССГ) — это многофакторное заболевание, которое связано с нарушением постоянства слезной пленки (СП), покрывающей глазную поверхность и обеспечивающей увлажнение, питание и защиту ее структур (роговица, конъюнктива). Это очень тонкая пленка (обычно не более 10 мкм) на 98% состоящая из секрета слезных желез и желез конъюнктивы[1].

Слезная пленка состоит из трех слоев.

- Глубокий, муциновый слой, который прилегает к роговице. Муцины производят главная слезная железа, бокаловидные клетки конъюнктивы, эпителиоциты, железы конъюнктивы. Этот базовый слой связывает слезную пленку с эпителием роговицы.

- Средний, водный, слой, который включает растворенные муцины, а также электролиты. Это основной слой СП, именно он отвечает за увлажнение роговицы, доставку к ней питательных веществ и кислорода, а также удаление продуктов распада.

- Наружный, липидный, слой, самый тонкий, он уменьшает испарение водного компонента, а также обеспечивает гладкость глазной поверхности.

У слезной пленки есть ряд характеристик: рН, вязкость, сила поверхностного натяжения, стабильность. От того, насколько организм способен их поддерживать, зависит, как долго слезная пленка будет выполнять свою основную функцию. Диагностика нарушения стабильности слезной пленки осложняется тем, что одни и те же симптомы могут быть связаны с нарушением разных ее свойств[2].

Что нарушает стабильность СП?

Существует множество факторов, под действием которых устойчивость слезной пленки нарушается. К числу основных относятся:

- воспалительные заболевания век и глазной поверхности;

- различные соматические заболевания: от сахарного диабета до заболеваний щитовидной железы;

- недостаток витамина А и омега-3 жирных кислот;

- прием ряда препаратов (антигистаминных, мочегонных, снотворных и других);

- пластические, рефракционные и другие операции на глазах и веках;

- использование контактных линз, воздействие табачного дыма, косметических средств[3].

Сегодняшняя действительность добавляет и новые факторы. Среди них — так называемый компьютерный зрительный синдром: люди, которые весь день проводят перед монитором, вынуждены пристально присматриваться к тексту на экране, из-за чего снижается частота моргания. Обновление слезной пленки происходит при каждом моргании, когда частота морганий снижается, роговица реже увлажняется. Если добавить к этому кондиционированный офисный воздух, электромагнитное излучение от офисной техники и большую зрительную нагрузку, получается комплексное негативное воздействие на глаза[4].

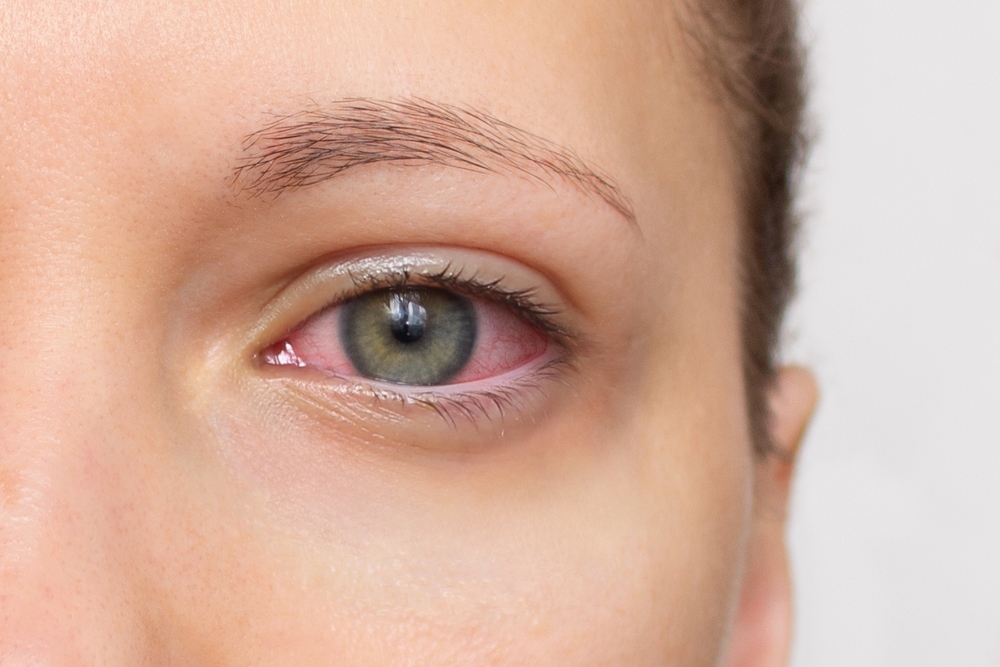

Если СП перестает на 100% выполнять свои функции, возникает ССГ. Он опасен не просто дискомфортом: пациенты жалуются на ощущение инородного тела в глазу, чувство «песка», жжение, слезотечение (зимой или в ветреную погоду), покраснение к концу рабочего дня. Возникают такие изменения, как уменьшение времени появления разрывов слезной пленки (или снижение стабильности слезной пленки), гипоксия роговицы, формирование дефектов ее эпителия, появление в слезной пленке различных включений, в том числе слизи и пузырьков воздуха, появление вязкого слизистого отделяемого в виде тонких нитей[5]. В итоге ССГ может привести к снижению остроты зрения, светобоязни, слезотечению, может начаться воспаление роговицы или даже нейросенсорные нарушения.

В развитых странах мира распространенность синдрома «сухого глаза» достигает 35%, и эта тенденция развивается[6].

Лечение

Лечение ССГ — комплексная задача, направленная на купирование патогенных факторов, в рамках которой применяются слезозаместительная, противовоспалительная метаболическая терапия[7], иногда даже требуется хирургическое вмешательство. Однако наиболее широкое применение нашло использование препаратов «искусственной слезы», в основе которых лежат гидрофильные полимеры.

После закапывания «искусственная слеза» создает на поверхности глаза стабильную, устойчивую пленку, решающую основные задачи терапии: восполнение дефицита влаги и повышение надежности естественной слезной пленки.

Основное действие существующих препаратов «искусственной слезы» направлено на замещение муцинового и водного слоя. Искусственные гидрофильные полимеры и природные мукополисахариды, смешиваясь с некоторыми компонентами естественной слезной пленки, как бы укрепляют ее. Также многие современные препараты обладают дополнительными свойствами, в том числе способныстимулировать метаболические процессы, улучшая состояние глаза[8].

Чтобы помочь восстановлению функциональности слезной пленки воздействие надо оказывать на все три ее слоя. В составе капель Окостилл Ультралонг сшитая гиалуроновая кислота длительно поддерживает необходимую увлажненность глазной поверхности, фосфолипиды встраиваются в липидный слой слезной пленки, стабилизируют его и уменьшают испарение водного компонента слезной жидкости, а пропиленгликоль обеспечивает комплексное увлажнение, поддерживая все три слоя. Благодаря повышению стабильности всей слезной пленки большинство способны чувствоватьоблегчение сразу после закапывания.

Литература:

[1] Сафонова Т.Н., Сикач Е.И., Ожередов И.А. Современные методы исследования стабильности слезной пленки, Вестник офтальмологии, 2019 г., 135(5)

[2] Сафонова Т.Н., Патеюк Л.С. Система глазной поверхности, Вестник офтальмологии, 2015 г., 131(1)

[3] Сафонова Т.Н., Сикач Е.И., Ожередов И.А. Современные методы исследования стабильности слезной пленки, Вестник офтальмологии, 2019 г., 135 (5)

[4] В.В. Бржеский Синдром «сухого глаза» — болезнь цивилизации, Медицинский совет, 2013 г.

[5] Е. В. Полунина, О. А. Румянцева, А. А. Кожухов Синдром сухого глаза в офтальмологической практике, Лечащий врач, 2004 г., №7

[6] Сафонова Т.Н., Сикач Е.И., Ожередов И.А. Современные методы исследования стабильности слезной пленки, Вестник офтальмологии, 2019 г., 135 (5)

[7] В.В. Бржеский, И.В. Калинина Основные направления медикаментозной терапии больных с роговично-конъюнктивальным ксерозом, Медицинский совет, 2015 г., №11

[8] В.В. Бржеский, И.В. Калинина Основные направления медикаментозной терапии больных с роговично-конъюнктивальным ксерозом, Медицинский совет, 2015 г., №11